薪を知る

薪の勘違い

薪には「針葉樹」と「広葉樹」という種類があります。多くの人が、針葉樹(ヒノキや杉など)は薪にできないと思っていますが、実は燃やせます!

薪ストーブは針葉樹を燃焼するテクノロジーです。

薪ストーブメーカーは様々な技術を駆使し、針葉樹でも広葉樹でも燃やせるように進化しています。

薪の比重と燃焼効率

「薪の比重=火持ち」です!

薪の比重によって火持ちに差が出てきます。

薪の比重とは水を1とした場合、同じ体積の薪がどの位の重さかという数値です。

1以下であれば水より軽いので水に浮き、1以上であれば水より重いので水に沈みます。

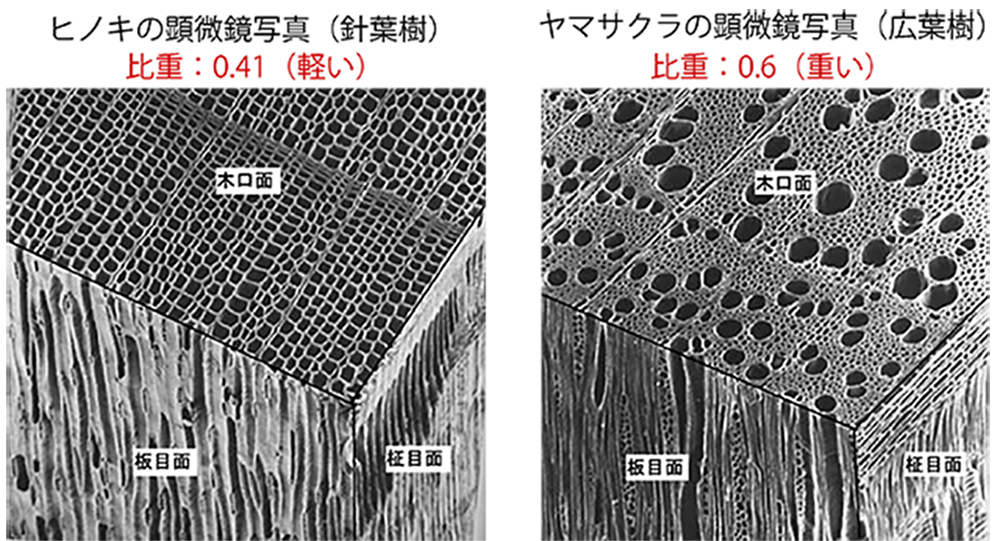

薪にする樹木は針葉樹と広葉樹で密度の差があります。

密度が低い程、空気を含んでおり、比重に差が出てきます。

ヒノキとヤマサクラの顕微鏡による断面の写真です。

針葉樹であるヒノキはハニカム構造で丈夫な作りをしています。

しかし、密度が低く、薪としては広葉樹のヤマサクラと比べ、2倍の太さが必要になります。

針葉樹(ヒノキ、杉、松など)を薪にする際は、

広葉樹の薪(ヤマサクラ、ナラなど)の2倍の太さで薪を作ってください。

針葉樹の薪は一升瓶位の大きさを目安に作るのがおすすめです。

比重が高い薪ほど密度が高いため、火持ちが良く、長く燃えてくれます。

比重が低い薪ほど密度が低いため、火付きが良いですが火持ちは悪いです。

| 薪の種類 | 比重 | 薪の種類 | 比重 |

|---|---|---|---|

| カシ | 0.95 | ウメ | 0.81 |

| ナラ | 0.68 | サクラ | 0.6 |

| マツ | 0.53 | スギ | 0.38 |

※ 表皮は芯部を守っているため小口から乾燥

薪の質を左右する乾燥

良質な薪を作るために木を切る時期は、木が水を吸い上げない9月から翌年の2月までの時期が良いです。 木を切った後は、薪として使うまでに1年から1年半の乾燥が必要です。 しかし、ヤマサクラやナラなどの広葉樹は、細胞がしっかり乾くまでに約2年かかります。

乾燥を上手にするためには、冬の間に北からの風がよく通る場所で、屋根がある棚に置いて乾燥させると良いです。 北風が薪を自然に乾かしてくれます。

燃料メーカーはあなたです!!

お気に入りの薪ストーブで冬を過ごせることはとても幸せなこと…その薪ストーブを暖かく、

効率(燃費)よく焚くには、『薪』が全てです。

それは焚く薪の状態で薪ストーブの燃焼効率が全く違ってしまうからです。

同じ太さで、乾燥期間が半年~1年未満の薪と1年半~2年の薪とを焚き比べてみると、その違いは明らかです。

含水率の高い薪を燃すと、炉内の熱エネルギーはまず炉内の薪の乾燥に使われ、薪が97℃になってやっと発火します。あなたのストーブは暖かくないストーブとなります。 1つのストーブで同時には試せませんが、毎日薪ストーブを永年使うユーザーはよく分かっています。もし実験をするなら、熾き火を均一に平らにし、樹種、太さ(体積)が同じで、乾燥期間の異なる薪を2本ずつ置いて燃え方を観察すると、差を感じることができるでしょう。

乾燥が不十分の薪を使用し、急高温にした場合、ストーブ炉内の耐火材に亀裂を生じることがあります。乾燥が不十分の薪は、ガラスを曇らせ美しい炎を隠してしまい、煙突には煤と木酢液を、外気には煙を、あなたのストーブを困らせ続けることとなり、メンテナンスも必要となるでしょう。

薪を買う場合

玉切りまでしてある材なら、あとはアックスで割るだけ。割られた薪を買うより安上がりで、なおかつ薪割りの楽しみが味わえます。また、手持ちの薪ストーブの炉内サイズに合わせて、長さを指定して購入することも可能。薪を購入するときに相談してみましょう。

薪を無料で手に入れたい場合

良識な薪の可能性は低くなりますが以下の方法で薪を無料で入手するできる可能性があります。

- 材木屋と親しくなる。製材の際に出る端材がもらえる場合もあります。

- しいたけのほだ木をもらう。

- ログサイトでもらう。

- 果樹農家と親しくなる。せん定した枝をもらえる場合があります。

- 建築中の現場を訪ねる。

- 建築関係の業者と親しくなる。別荘地や山林開発で伐採した木を分けてもらえる場合があります。

良質な薪を購入するには

薪を選ぶ際、良質な薪を手に入れることが大切です。薪の種類や乾燥具合によって、ストーブの燃焼効率や温かさが大きく変わります。特に、信頼できる専門店から購入することで、自分に合った薪を見つけることができます。

専門店では、薪の特徴や用途について詳しいアドバイスを受けられるので、初めての方でも安心です。

軽井沢暖炉では薪ストーブ取り扱い40年の経験と知見からあなたにぴったりの薪を見つけるお手伝いをさせていただきます。